社会経済的な要因によって、学びの場から排除されやすく学びにくい状況に置かれる子どもたちの現状を伝え、支援のあり方を研究する吉田美穂先生。子どもの貧困やヤングケアラーの問題、外国ルーツの子どもたちへの日本語指導といった課題を、弘前大学の複数の教員や地域の福祉関係者、スクールソーシャルワーカー、行政関係者らと一緒に取り組んでいます。高校教員から大学教授に転身した異色の経歴を持つ吉田先生に聞いてみました。

子どもの貧困や教育環境を研究

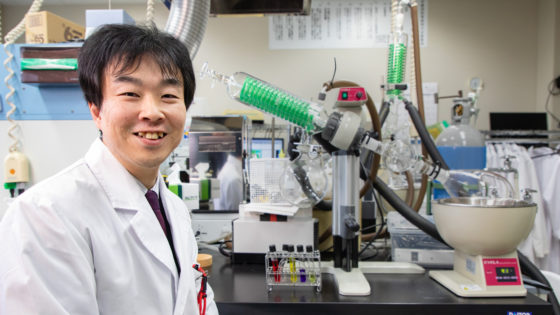

大学院教育学研究科 教職実践専攻(教職大学院)

吉田 美穂(よしだ みほ)教授

子どもの貧困に立ち向かう

「子どもの貧困」が日本社会の深刻な問題として注目を集めるようになったのは2008年からです。「子どもの貧困元年」とも呼ばれるこの年には、OECD(経済協力開発機構)34カ国の相対的貧困率が公表され、日本の子どもの相対的貧困率が34カ国中10番目に高くOECD平均を上回ること、特に母子家庭の貧困率が50%前後と高いことなどが、さまざまな書籍やメディアで取り上げられました。2013年には子どもの貧困対策の推進に関する法律が成立するなど、徐々に取り組みが進められてきてはいるものの、日本の子どもの貧困率は、残念ながら大きく改善される状況にはありません。それでも、近年は「子ども食堂」が広がるなど、社会的な課題としての認識は確実に広がってきました。

2020年からの新型コロナウイルスの感染拡大によって子どもの教育環境は悪化しました。内閣府の調査でも、女性の就労が多い飲食・宿泊業などのサービス業が打撃を受け、非正規雇用の人を中心に仕事を失ったことが明らかになっています。弘前大学のプロジェクトは2020年に青森県のひとり親家庭のアンケートとインタビューの調査を行いましたが、3人に1人の割合で収入が減り、厳しい状況に置かれていました。さらに最近では、物価やエネルギー価格の高騰などでますます厳しくなっているのではないかと思います。

こうした実態について、残念ながら、学校現場ではあまり意識されていません。家庭の経済的な状況は、単にお金がないということではなく、子どもの学びと成長にさまざまな影響を与えることが明らかになっています。例えば、ひとり親調査でインタビューしたお母さんたちは、「旅行になんて連れて行ったことがありません」と答えていました。旅行にかけるお金も時間もない中で、必死に働いて学校に通わせるだけで精一杯なのです。しかし、学校で「夏休みの思い出を作文に書きましょう」といった宿題が出されるとき、先生の頭の中には夏の間にきっと1回くらいは家族旅行やキャンプに行っているだろうというイメージが浮かんでいるのです。青森県の子どもの生活実態調査では、40人の学級に5人の子どもが困窮家庭とされています。この数字は、東京などと比べると倍の割合です。まずはそういった青森県の厳しい現実を学校関係者が意識することが大切です。

教育だけでは限界がある

私は神奈川で高校教員として勤めている中で、経済的な支援が必要な生徒や帰る家がないといった子どもたちの支援に関わる経験をしました。教育でできることと、できないことを実体験として知る機会となり、私の活動の原点にもなっています。

子どもの学びの環境を改善しようと考えた場合、学校だけでは解決できないことが少なくありません。スクールソーシャルワーカーやスクールカウンセラー、養護教諭、複数の教員がケース会議で役割を明確にしてチームで対応することが大切ですが、それだけでなく、子ども家庭課や児童相談所などの行政と連携した問題解決が時として必要となります。子どもたちの環境も多様化し、問題が複雑化する傾向にあり、教員も一人で抱えるのではなく、さまざまな立場の大人が連携して子どもたちの環境を支えていくという意識が大切です。

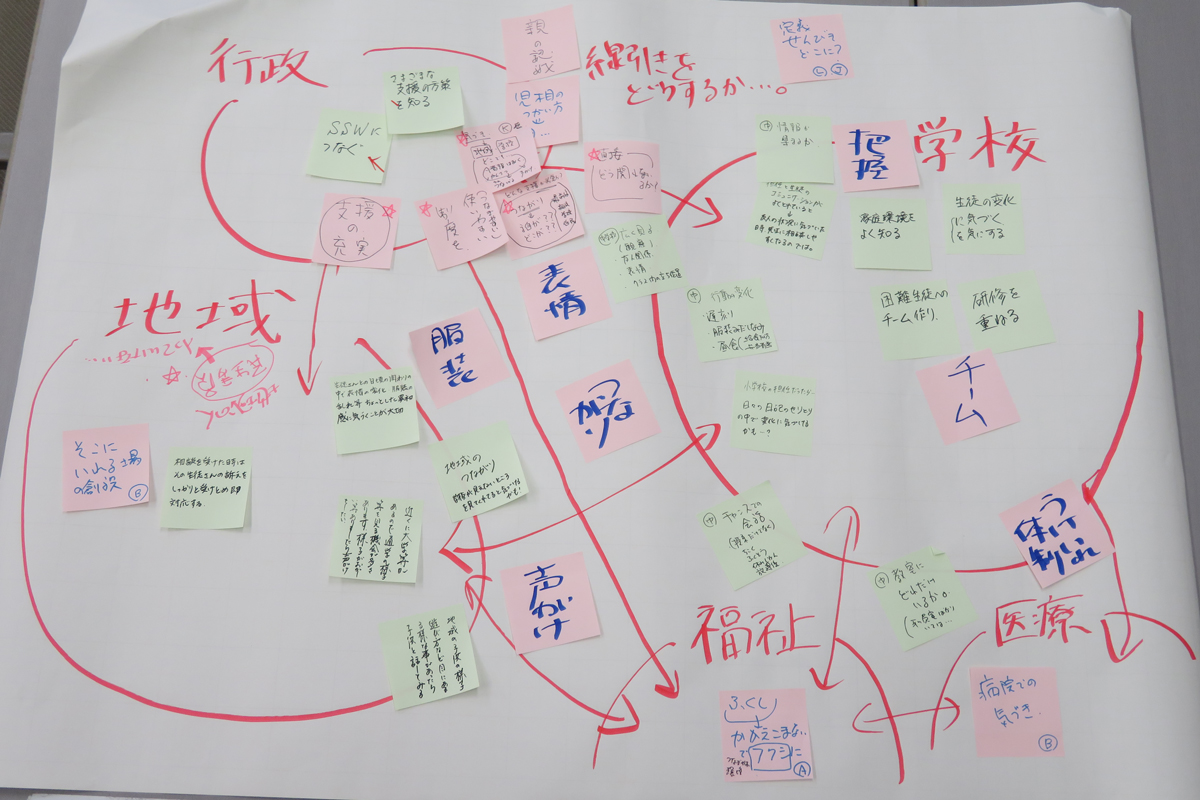

また、研究についても同じです。研究を研究で終わらせるのではなく、研究したことをいかに社会に還元していけるかが、常に問われていると考えています。伝える一つの手段として取り組んでいるのが、ワークショップです。2022年には、「困難を経験した若者の声を聴く」というインタビュー調査を行ったのですが、そのインタビュー動画を編集して、青森県子どもの貧困ネットワーク会議に集まった学校の先生や、地域で子どもを支援している人、福祉関係の方たちに見てもらい、私たちに何ができるかを一緒に考えてもらう機会をつくりました。

目的は、さまざまな立場の大人が一緒に取り組んでいく必要があること、そしてそれは可能なのだということを実感していただくことです。こうしたワークショップを開くと、学校の先生方は、学校や子どもたちをサポートしようとしている人たちが地域にたくさんいることに、必ずと言っていいほど驚かれます。学校は地域の中に存在していて、地域の抱える課題は教育に大きな影響を与えること、そして、その解決のために地域の人や福祉の力を借りることもできるのだということを知ってほしいと願っています。

日本語教育が必要な外国人の子どもたち

2020年には、文部科学省の委託研究の一環として弘前大学に「多文化リソースルーム」を創設しました。多文化リソースルームは、学校に日本語支援員を派遣したり、日本語指導や多文化共生に関わる現場からの相談に対応したりする一方、孤立しがちな外国につながる子どもたちの交流活動などに取り組んでいます。日本では、外国籍や海外にルーツを持つなどの理由で日本語指導が必要な子どもたちが、この10年で1.8倍に増加。そんな中、国内の支援体制は整っていません。特に、外国人が多く住む地域に比べ、青森県のようないわゆる「散在地域(※)」では取り組み自体がなく、子どもたちは厳しい状況に置かれています。

※散在地域…居住する外国人が少なく、自治体の各所に散らばって居住していることから、日本語指導などの教育体制が十分ではない地域のこと。

研究では、地域によって子どもたちの置かれた状況も使える資源も異なることを意識して、青森県の学校関係者や支援者が共有できる『青森県版 外国につながる子どもの教育支援ガイドブック―多文化共生の学校づくりを目指して―』を作成しました。ホームページでも公開しているので、よかったらぜひ見てみてください。

https://home.hirosaki-u.ac.jp/tabunka/632/

多文化リソースルームは、2023年春から、弘前大学教育学部と連携協定を結んで学内に拠点を置く「NPO法人ひろだい多文化リソースルーム」となりました。教育委員会とも連携しながら、持続的な支援が可能な体制の確立に取り組んでいきます。

外国につながる子どもたちの受け入れでは、彼らが学べるように日本語指導の体制を整えることはもちろん重要なことですが、それだけではなく、多文化共生教育のチャンスとして捉えることが大切です。多様性が尊重される時代に、異なる文化をもった友達と共に学ぶことができる体験は、周囲の子どもたちにも貴重な経験をもたらすでしょう。

社会全体で次世代を育てる

ひとり親調査やヤングケアラーの調査は、青森県内で実施していますが、調査の本質は「すぐ隣で起こっているけど見えていないこと」をきちんと見えるようにすることだと考えています。青森県の子どもたちを取り巻く貧困の課題は深刻です。調査をした定時制通信制高校では、4分の1近い生徒がヤングケアラーでした。家族のために頑張っている子どもたちなのです。でも、そうした子どもの存在はなかなか見えてきません。調査を通して見えるようにし、まずは子どものために何かしたいと思っている地域の人たちに伝えていければと考えています。

先日、看護教育に関わる人たちに講演をした際には、患者さんだけでなく、それをケアする家族にも目を向けて、ヤングケアラーがいないか、その子が困っていないか、知ろうとしてくださいと伝えました。福祉、教育、医療、地域が互いにつながっていくことが大切です。私が講演でいつも伝えているのは、社会のさまざまな立場の大人がつながる大切さなのです。

この研究に興味がある方へ、吉田先生からメッセージ

教育と社会の関係を考え、教育を通して何ができるのか。教育だけでは何ができないのか。教員を志望する人たちには、特に考えてほしいと思っています。社会の状況を抜きに、教育を考えることはできません。全ての子どもが安心して生活し、豊かに学ぶために、学校は何をしなければならないか。ぜひ一緒に考えていきましょう。