message農学生命科学部

食料資源学科食料バイオテクノロジーコース

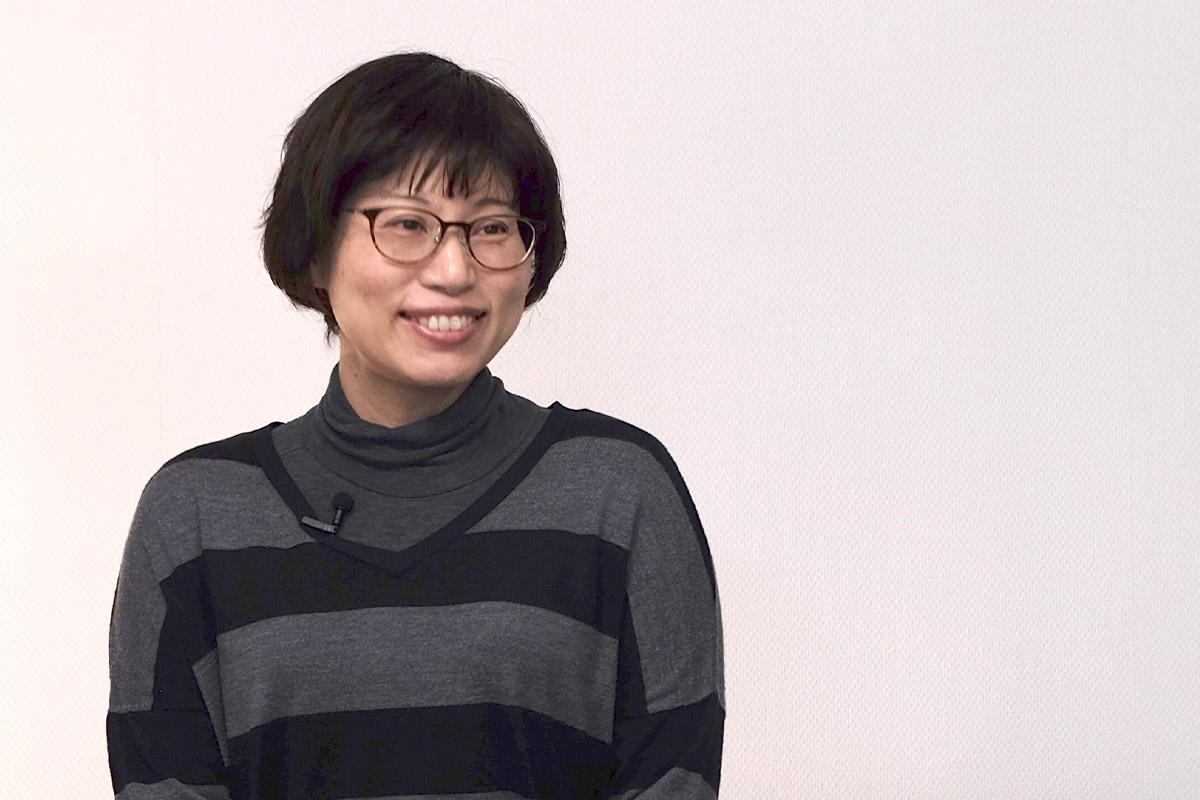

柏木 明子 准教授Kashiwagi Akiko

“生物の進化を‘実験’で解明”

生物も原子や分子から出来ているので他の物質と同じく物理学や化学の法則に従いますが、生物の特徴は進化することです。わたしは生物学の中での大きなテーマである進化を“実験”で解明しています。

インタビュー動画

Question研究について

― 研究テーマの概要について

生物も原子や分子から出来ているので他の物質と同じく物理学や化学の法則に従いますが、生物の特徴は進化することです。生物学の中での大きなテーマである進化を“実験”で解明しています。進化というと何十万年もかけて起こる現象ですが、世代時間の短い(人間の約50万分の1)微生物を使えば進化を研究室で観察することが出来るのです。どのように環境変化に適応するのか、ゲノム情報はどんな風に変わるのかを体感できるのでワクワクします。

わたしたちは大腸菌やそれに感染するRNAウイルス(RNAバクテリオファージ)を使っています。大腸菌はわたしたちと同じようにDNAを遺伝情報として持ちますが、RNAウイルスはRNAを遺伝情報として持ちます。それらを使って、毎日研究をしています。

― 先生がその研究を志した理由、きっかけ。

研究室に配属されるまでの大学生活では、座って聞く講義が楽しいとは思えず、また、数人のグループで行う学生実験では、同じグループの同級生についていけない状態で、夏休みや春休みにどこに海外旅行に行こうかばかりを考えている学生でした。しかし、学部の4年生の時に研究室に配属され、一人一つのテーマが与えられ、自分のペースで実験を進めるようになり、実験の楽しさに惹かれました。うまくいってもいかなくても、大腸菌が出してくるクイズを毎日解いているようで、実験結果を見ながらあーでもない、こーでもないと考え、文献を調べ、研究室の先生、先輩や同級生と議論をしながら一歩ずつ進めていく楽しい生活を送りました。

学部4年生の後半から修士1年生の時に、遺伝情報も生育環境も同じなのに、大腸菌が多様な表現型を示すことに興味を持ち、こういった現象が生命現象にいかに影響を及ぼしているのか、について、研究したいと考えるようになりました。また、研究会や学会に参加し、海外の文献を読み、今までに触れることのない世界に触れ、自分の視野が大きく広がった時だったと思います。

― 先生の研究への情熱や、哲学、今後の展望など

研究はすぐに結果がでるものでもなく、ゴールがある訳でもありません。わたしが研究に従事できる期間で何か大きな答えを見つけることができるのかさえも分かりません。ただ、長い科学の歴史の流れにおいて、何か貢献できることがあればと思い、一歩ずつ歩いている感覚です。

Question教育について

― 学部(学科、課程、専攻等)の特徴(力をいれている教育・研究、雰囲気など)

農学生命科学部では、生命科学の研究、生態学、生物資源の開発・利用を目的とした農学やバイオテクノロジー、地域環境づくり、食品の成分や加工に関する分野、農業経済学など、幅広い分野から成っています。そのため、生命科学や農学に興味を持っている高校生には、必ず、希望の分野を見つけてもらえると思います。

また、1年生では、基礎的な科目を学び2年生以上になると専門性が高い授業が多くなっていきます。これらは、上記の様々な分野の多彩な教授陣によって行われます。今はまだ生命科学や農学に対して漠然としたイメージしかなくても、大学に入ってみてから、こんな分野も、あんな分野もあるのか、と発見してもらえるのではないかと思います。

わたしが所属している食料資源学科では、毎年6月頃に新入生歓迎のコンパ(タテコン)を全学年の学生と教員とで行います。新入生にとっては、他の学年の先輩たちに、履修科目の相談や研究室選び、サークル選び等なんでもざっくばらんに話せる良い機会だと思います。

― 先生の講義の特徴

わたしは微生物にまつわる講義を主に担当しています。講義では、できるだけイメージがつくように、パワーポイントのアニメーション機能を使ったり、動画をみてもらう時間を作るようにしています。また、試験では、一問一答形式の問題ではなく、用語や現象を自身の言葉で説明してもらうような出題形式を意識しています。「丸暗記」ではなく「理解」が重要だと分かってもらいたいと思っています。

― 研究室の活動のこと

研究室では、学生達は一人一つのテーマを持って、日々実験系の研究を行っています。わたしたちが実験対象にしている微生物は増える速さが速いので、毎日コンスタントに実験できる学生は計画をたててリズムよく実験が進みますが、寝坊しがちな学生は、苦戦を強いられるようです。

何かの実験をする時に、ボタンを押したら値が出てきた、その出てきた値を鵜呑みにする、ということがないように、実験操作の原理や、使っている機械の動作原理を理解した上で、出てきた値の信頼性を自身で考える力をつけてほしいと思っています。

また、日々の生活においては、毎日の実験には小さな目的があり、実際に実験をし、結果が得られ、それを考察をする、ということの繰り返しです。一か月に一回は、それらをまとめてプレゼンテーションをします。こういったことを繰り返し、繰り返し行うことで、問題を見つける力、問題解決策を考える力、それらを他者にわかりやすく説明する力、等をつけた人材となるよう指導しています。

― 大学で学ぶことで将来どのようになれるか、何に役立てられるか

大学での学びの重要性は、自身で考える力をつけること、論理的思考力をつけること、広い視野を身に付けること、だと考えています。単に資格の取得や技術の習得が目的ではないと考えています。そのため、大学で学ぶ上記のことは、どのような分野で活躍する場合においても重要です。

農学生命科学部の卒業生は、食品メーカーなどの製造業、スーパーやホームセンターなどの卸・小売業、生化学分析などを行う専門技術業、建設業、公務員など様々な分野で活躍しています。多くの分野に卒業生を輩出できているのは、多くの分野を持つ農学生命科学部の特徴かもしれません。

― 高校生のうちからどのような経験をしてきてほしいか

高校生には、できるだけ高校生活を満喫してほしいと思います。大学受験のための準備期間として高校生活を送るのではなく、高校生として興味のあることにチャレンジする生活が、大学に入ってからの学びの充実につながると思うからです。

どんなことでも構わないので、当たり前と思っている日常の中で、なぜだろうと疑問に思ったり、不思議だなと思ったり、不自由だなと思ったり、綺麗だなと思ったり、そういう経験を沢山して欲しいと思います。